古典常識「大内裏」とは?平安京の官庁街の場所と構造を図で解説

平安京の「官庁街」を図で理解する

「大内裏ってどこ?」「朱雀大路や羅生門は何がポイント?」──

古典作品には、平安京の地理や官庁街に関する前提知識がたくさん登場します。

本ページでは、大内裏の位置・役割・構造を図とともに整理し、

『大鏡』などの作品を読む際に役立つイメージをつかめるように解説します。

動画で学ぶ:大内裏とは何か(古典専門塾かきつばた)

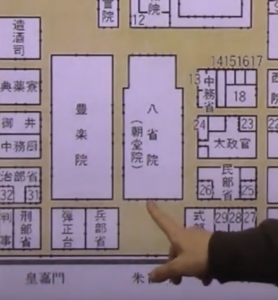

古典専門塾かきつばたの講師が、平安京図を用いながら大内裏の位置関係や役割を詳しく解説しています。

本文とあわせて視聴することで、古典の「舞台設定」が立体的に見えてきます。

1. 大内裏とは?──平安京の「官庁街」

大内裏(だいだいり)とは、平安京における官庁街・役所の街にあたる場所です。

現代でいえば霞ヶ関のような、政治の中心地と考えるとイメージしやすいでしょう。

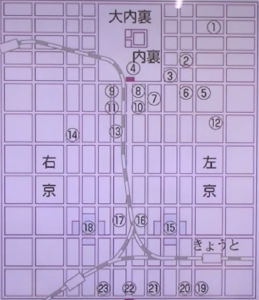

平安京全体は、北から南へ、東から西へと碁盤の目状に区画された都市でした。

このように、区画をきっちりと整えて都市を設計する仕組みを条里制と呼びます。

平安京の中心を南北に貫く大通りが朱雀大路(すざくおおじ)です。

その最南端に位置する門が羅城門(羅生門)で、そこから北に向かって大内裏へまっすぐ道が伸びています。

『羅生門』(芥川龍之介)の舞台となっているのは、まさにこの都の南端・羅生門のあたりです。

2. 平安京の「右京・左京」とは?──天子南面すの考え方

平安京では、都を右京(うきょう)・左京(さきょう)に分けて呼びます。

ここで注意したいのは、地図上の左右ではなく、

天皇(天子)が南を向いたときの右手・左手で決まっている点です。

皇帝(天皇)は北極星を背にして常に南を向く──この姿勢を

「天子南面す」と言います。

南を向いた天皇から見て右手側が西(右京)、左手側が東(左京)になります。

| 用語 | 位置 | ポイント |

|---|---|---|

| 右京 | 天皇から見て右手側(西側) | 低湿地帯が多く、比較的早く廃れていった地域 |

| 左京 | 天皇から見て左手側(東側) | 徐々に都の中心が移り、繁栄したエリア |

| 朱雀大路 | 羅生門から大内裏へ一直線に延びる南北の大通り | 平安京の「センターライン」となるメインストリート |

古典作品で「右京・左京」という地名が出てきたときは、

天皇の視点での左右を意識してイメージしてみてください。

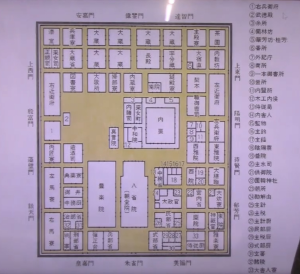

3. 大内裏の内部構造──八省院・朝堂院と応天門

大内裏の南端には朱雀門があり、朱雀大路を北へ進んだ先の「どんつき」に位置しています。

朱雀門をくぐると、正面に見えてくるのが八省院・朝堂院といったエリアです。

これらは、儀式や公式行事の舞台となる場で、

天皇の即位などの大きな儀式に用いられました。

| 施設名 | 役割・イメージ | 古典との関連 |

|---|---|---|

| 朱雀門 | 大内裏最南端の門。朱雀大路の突き当たりに位置する正門 | 儀式や行列の出入り口としてしばしば言及される |

| 八省院・朝堂院 | 政治的儀式・朝廷の公式行事の舞台となる広場・建物群 | 即位の礼など、大きな儀式の場として登場 |

| 応天門 | 八省院の入り口にあたる門 | 応天門の変の舞台として日本史・古典で頻出 |

ただし、日常的な政務は平安時代になると

内裏の清涼殿で行われるようになり、

八省院は「大儀式の場」という色合いが強くなっていきます。

4. 大内裏に並ぶ中央官庁──『大鏡』などを読むときのポイント

大内裏の内部には、中央官庁の役所がずらりと並んでいます。

こうした役所の名前は、特に『大鏡』などの歴史物語を読むときにしばしば登場します。

「どの役所がどのあたりに並んでいたのか」を

大内裏図を見ながら確認する癖をつけておくと、

物語中の人物の移動や位置関係がイメージしやすくなります。

物語や日記を読むときは、登場する地名や役所を図の上で確認しながら読む習慣をつけてみましょう。

5. 大内裏の大きさはどれくらい?──スケール感を現代に置き換える

大内裏の広さは、おおよそ南北 1,394メートル(約1.3km)×東西 1,160メートル(約1.2km)

とされています。つまり、

- 南北約1.3km × 東西約1.2kmの長方形の区画

- 徒歩で端から端まで歩くと、15〜20分ほどかかるイメージ

- 現代の大きな公園やキャンパス一つ分よりやや大きい、という感覚

古典作品で「大内裏の〇〇に参上した」「門の外で待つ」などの描写が出てきたとき、

これくらいのスケールの空間を頭の中に思い描けると、場面の臨場感がぐっと増します。

まとめ:大内裏の「地図」を持って古典を読む

大内裏は、平安京における政治・儀式の中心であり、

多くの古典作品の背景として暗黙の前提になっています。

ポイントをもう一度整理しておきましょう。

- 大内裏は平安京の官庁街(役所の街)で、現代の霞ヶ関のような役割を持つ

- 平安京は条里制による碁盤の目状の都市で、中心を朱雀大路が南北に貫く

- 最南端には羅城門(羅生門)があり、そこから朱雀大路を北へ行くと大内裏の朱雀門に至る

- 右京・左京は「天子南面す」の考え方から、天皇が南を向いたときの右手・左手で決まる

- 八省院・朝堂院・応天門などは、儀式や事件の舞台として日本史・古典で頻出

- 大内裏のスケールは南北約1.3km×東西約1.2kmで、人物の動きや場面の広がりを想像する手がかりになる

単に暗記するのではなく、地図・図版とセットで「位置と役割」をイメージすることが、

古典の場面理解を一段深める近道です。

古典の「舞台設定」からしっかり押さえたい方へ──完全1対1個別指導のご案内

古典専門塾かきつばたでは、本文の現代語訳や文法だけでなく、

平安京の地理・大内裏の構造・貴族社会の暮らしといった

「背景知識」まで含めて丁寧に指導しています。

- 『大鏡』などで出てくる官職・役所の位置関係を整理したい

- 物語の場面イメージがつかめず、読解問題でいつも読み負けてしまう

- 共通テスト・二次試験に向けて、古典全体の基礎を体系的に固め直したい

こうしたニーズに合わせて、かきつばたでは

定期試験対策・

大学受験対策・

ワンポイント講座

など、複数の講座をご用意しています。

オンライン指導にも対応しているため、全国どこからでも受講が可能です。