平安京の内裏とは?大内裏との違いと内裏図・後宮(藤壺・桐壺)の位置関係を図解【高校古典・大学入試対策】

平安京・内裏のイメージ整理

『源氏物語』や『大鏡』など平安朝文学を読むとき、内裏(だいり)という言葉は避けて通れません。

しかし、「大内裏との違い」「紫宸殿や清涼殿・藤壺の位置関係」まで具体的にイメージできている人は多くありません。

本ページでは、図を手がかりに内裏の構造と後宮のイメージを整理し、古典の舞台を立体的に思い描けるようになることを目指します。

動画で学ぶ:内裏のしくみと後宮のイメージ

動画では、平安京の大内裏図を用いながら、内裏・紫宸殿・清涼殿・後宮といった用語を一つひとつ丁寧に解説しています。

本文とあわせて視聴することで、古典作品の舞台がより立体的に理解できるようになります。

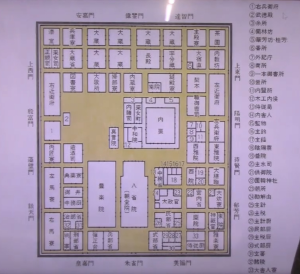

1. 内裏とは何か──大内裏との関係を整理する

まずおさえておきたいのは、大内裏(だいだいり)と内裏(だいり)の違いです。

- 大内裏:平安京における「官庁街」全体。役所がずらりと並ぶエリア。

- 内裏:その中にある、天皇の住まい兼政治の中枢エリア。本ページの主役。

役所(中央官庁)はそれぞれの庁舎で日々の行政実務を行いますが、

「国としての大きな方針」や重要な決定は、各役所の大臣クラスが内裏に集まり、ここで決めていくというイメージです。

| 名称 | 役割 | 古典での登場イメージ |

|---|---|---|

| 大内裏 | 官庁街全体。中央官庁が並ぶエリア。 | 『大鏡』などで政治や儀式の舞台として登場。 |

| 内裏 | 天皇の住まい+政治の場。紫宸殿・清涼殿・後宮などを含む。 | 『源氏物語』などの主要な舞台。后妃や女房たちが暮らす空間。 |

古典作品を読む際は、「大内裏=官庁街」「内裏=天皇の住まいを中心とした宮中」とイメージしておくと理解しやすくなります。

2. 内裏の正面構造──建礼門・承明門・紫宸殿

内裏の正面からの流れは、次のようになります。

- 建礼門(けんれいもん):内裏の南側に位置する大きな門。

- 承明門(しょうめいもん):建礼門を抜けた先にある門。

- 紫宸殿(ししんでん)の南庭:承明門をくぐると広がる庭。

- 紫宸殿:内裏の中心となる大きな建物。

建礼門から承明門を抜けると、紫宸殿の南庭と呼ばれる広い庭に出ます。

そこから北側を見上げる形で、堂々とした紫宸殿がそびえています。

ただし紫宸殿は、日常の政務を行う場所ではなく、「大きな儀式」に用いられる建物です。

即位の儀など、国家的なセレモニーの舞台として登場することが多く、古典作品の中でも「儀式の場」として認識しておきましょう。

3. 紫宸殿の庭──左近の桜・右近の橘

紫宸殿の南庭は、古典常識として頻出のポイントがあります。それが「左近の桜」「右近の橘」です。

- 紫宸殿を南側から見たとき、東側に桜が植わっている。

- 反対側、西側に橘が植わっている。

- 天皇は常に南を向いて座るため、天皇から見て右手が橘(右近の橘)、左手が桜(左近の桜)となる。

入試問題で「左近の桜」「右近の橘」という語が出てきたら、紫宸殿の南庭をイメージできるようにしておきましょう。

4. 清涼殿──天皇の日常生活と政務の場

紫宸殿から渡り廊下でつながっている建物の一つが、清涼殿(せいりょうでん)です。

内裏図では「5番の建物」として示されることが多く、天皇が日常を過ごし、日々の政務を行う場所とされています。

紫宸殿が「晴れの場」だとすれば、清涼殿は「ふだんの仕事場兼居住空間」というイメージです。

ここで大臣クラスとの話し合いが行われ、内裏の中枢として政治が動いていきます。

詳しい構造やエピソードは、別の解説・動画であわせて確認しておくと、古典読解がぐっと楽になります。

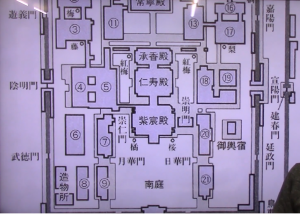

5. 後宮とは──公的空間と私的空間の分かれ目

紫宸殿より北側に位置する一帯の建物群を、まとめて後宮(こうきゅう)と呼びます。

- 後宮:文字どおり「後ろの宮」。公的空間(表)の裏側にある、私的な空間。

- 天皇の妻妾(さいしょう)──妻・妾たちが暮らすエリア。

- それぞれの建物には固有の名称(正式名)とあだ名(○○壺)がある。

日中は清涼殿などの「表」の空間で政務が行われ、夜になると天皇は後宮のどこかの殿舎へと向かいます。

この公的空間と私的空間の切り替えが、平安文学のドラマを生み出す大きな要素になっています。

6. 後宮の殿舎と『源氏物語』──藤壺・弘徽殿・桐壺

後宮には多くの殿舎があり、それぞれに正式名称と愛称(○○壺)が付いています。

代表的な例を『源氏物語』との関係で整理しておきましょう。

| 番号(例) | 建物名・愛称 | 特徴・語源 | 代表的な人物 |

|---|---|---|---|

| 1番 | 襲芳舎(しゅうほうしゃ)/雷鳴壺など | それぞれの殿舎に壺庭があり、植えられた木や特徴から愛称が付く。 | 作品によって登場人物が変わる。 |

| 2番 | 凝華舎(ぎょうかしゃ)/梅壺 | 壺庭に梅が植えられているため「梅壺」と呼ばれる。 | 『源氏物語』でも「梅壺」の名はしばしば登場。 |

| 3番 | 飛香舎(ひぎょうしゃ)/藤壺 | 壺庭に藤が植わっているため「藤壺」。 | 藤壺女御:光源氏が密通してしまう、桐壺帝の最愛の后。 |

| 11番 | 弘徽殿(こきでん) | 右大臣の娘が住むなど、後ろ盾の厚い高い身分の后妃が暮らす。 | 弘徽殿女御:一の御子(のちの朱雀帝)の生母。 |

| 15番 | 桐壺(きりつぼ) | 桐の木がある壺庭から名付けられたとされる。 | 桐壺の更衣:光源氏の母。身分が高くないが帝の寵愛は非常に厚い。 |

こうした「壺」の名は、壺庭に植えられた木や特徴から付いたあだ名です。

受験古典では、「藤壺」「桐壺」「弘徽殿」などの名称だけが登場することも多いので、

名前=人物の格・物語上の立場を結びつけて覚えておくと理解がスムーズになります。

【中高・定期試験対策】:

板書ノートや教科書ガイドの訳文暗記に頼らず、文法と読解を一体で鍛える個別指導です。

定期試験の過去問や教科書本文をもとに、出題されやすいポイントを押さえながら読解演習を重ねることで、

一貫校の発展的なテストでも安定して高得点を狙える古典力を身につけていきます。

7. 建物の構造が生むドラマ──嫉妬と緊張感

後宮の殿舎は、渡り廊下で互いに結ばれた構造をしています。

天皇がある殿舎から別の殿舎へ向かうとき、その姿は他の后妃たちの目に入ります。

たとえば『源氏物語』冒頭の「桐壺」巻では、桐壺の更衣が帝の深い寵愛を受けているがゆえに、

他の后妃・女房たちから激しい嫉妬や恨みを買う様子が描かれています。

帝がどの殿舎へ向かうのか、

どの妻妾が夜ごと清涼殿へ呼ばれているのか──

それを互いに感じ取りながら暮らしている世界。

建物の配置・構造そのものが、人物関係の緊張感や嫉妬のドラマを生み出しているという視点で内裏図を見ると、

古典作品の一場面一場面が、よりリアルに立ち上がってきます。

8. まとめ:内裏のイメージを味方にして古典を読む

最後に、本ページのポイントを整理しておきます。

- 大内裏=官庁街全体/内裏=天皇の住まい+政治の中枢とイメージする。

- 内裏の正面は、建礼門 → 承明門 → 紫宸殿の南庭 → 紫宸殿という構造。

- 紫宸殿は大きな儀式の場、日常政務は主に清涼殿で行われる。

- 紫宸殿の庭には、左近の桜・右近の橘が植えられている。

- 紫宸殿より北の一帯が後宮で、天皇の妻妾たちが暮らす私的空間。

- 藤壺・弘徽殿・桐壺などの殿舎の名は、后妃の身分や物語上の立場と結びつく。

- 後宮の構造そのものが、嫉妬や対立といった物語の緊張感を生み出している。

内裏図を頭に思い浮かべながら古典を読むことで、人物の動きや気持ちが立体的に見えてきます。

教科書や便覧に載っている図を何度も眺め、「ここが藤壺」「ここが清涼殿」と指差し確認する習慣をつけていきましょう。

古典の舞台を「立体的に」理解したい方へ──個別指導のご案内

古典専門塾かきつばたでは、内裏や大内裏・後宮といった古典常識から、

『源氏物語』や『大鏡』などの長文読解まで、一人ひとりの状況に合わせて指導を行っています。

こんな方におすすめです

- 内裏・後宮など古典常識が曖昧なまま本文を読んでしまっている

- 『源氏物語』や和歌の背景がイメージできずに暗記中心になっている

- 共通テスト・二次試験で安定して古典を得点源にしたい

指導スタイル

- 完全1対1個別指導で弱点と志望校に合わせてカリキュラムを設計

- 図や年表を使いながら、舞台設定と文法・読解を一体で指導

- 教室授業と同内容を、オンラインでも受講可能

【大学受験古典対策】:

共通テストから難関大の個別試験まで視野に入れ、読解・文法・語彙をまとめて鍛える個別カリキュラムです。

志望校の過去問分析をもとに、頻出テーマの長文読解と記述答案の添削を繰り返し、入試本番で得点源になる古典力を仕上げていきます。